читайте также

Города во всем мире растут и развиваются не сами по себе, а по воле небольшой группы людей. Решения этих людей, а значит и будущее городов, зависят от того, какой способ мышления они принимают и в каких терминах мыслят. В России это лучше всего видно на примере Москвы, ставшей волею судеб испытательным полигоном для урбанистов. О том, как меняется представление о городах, язык, на котором о них говорят, и, соответственно, их облик, рассказывает декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, директор центра социологических исследований РАНХиГС Виктор Вахштайн.

Как социология отвечает на вопрос, что такое город?

В социологии один из первых ответов на этот вопрос дал Луис Вирт. Город — ограниченная территория, на которой в тесноте и обиде живет и работает масса очень разных людей. Про тесноту города все знали и до Вирта. В греческом полисе, к примеру, теснота была синонимом цивилизованности: простор нужен варварам, а культурный человек отличается способностью жить в тесном контакте с другими людьми. В городе, выходя из дома, вы сталкиваетесь с представителями разных культур, племен, видов. Горожанин — стихийный антрополог. Если состав поселения однороден, каким бы большим и плотным оно ни было, — это не город, а гетто.

Такое определение не случайно появляется именно в начале ХХ века и именно в Чикаго. Стремительная урбанизация, по сути, сломала прежние формы социальной жизни. Вирт пишет о горожанах в первом-втором поколении — о людях, вырванных из привычной среды, заброшенных в городские джунгли, утративших экзистенциальную опору. Социология должна была стать дисциплиной, отвечающей горожанину на его вопросы: «что я здесь делаю?», «зачем я здесь?», «кто все эти люди?». И так же не случайно, что центральной идеей первых урбан-социологов становится идея городского сообщества. В традиционной культуре способность людей сосуществовать и взаимодействовать друг с другом была само собой разумеющейся. Но в индустриальном городе она оказывается под вопросом.

В середине ХХ века возникают новые направления исследований. Например, говорят о городской повседневности, о том, что город городом делает его рутинность: находясь в городе, вы имеете счастливую возможность о нем не думать и его не замечать. В 1990-х становится понятно, что город — это технический объект. Пока ученые, изучающие повседневность, анализируют, как люди пересекают улицу, Яуза выходит из берегов — и рутинная жизнь отходит на второй план. Оказывается, для того чтобы мы могли спокойно пройти по улице, множество систем должно работать как единое целое — причем незаметно для глаз. Выясняется, что видимая, публичная часть города — только верхушка айсберга.

Сегодня в социологической литературе можно найти несколько десятков взаимоисключающих ответов на вопрос, что такое город, и примерно столько же направлений исследований.

Социологи повседневности действительно изучают, как люди переходят улицы?

Да. Эрик Ливингстон в 1987 году описал феномен клинообразования: пешеходы на оживленном перекрестке выстраиваются клиньями, стихийно образуя «боевые порядки». Кеннет Либерман анализирует этнометоды — рутинные и незаметные приемы, к которым прибегают те, кто переходит улицу в неположенном месте (например, не смотреть на подъезжающие машины: если водитель увидит, что вы его заметили, он вас не пропустит). Мы в свое время изучали, как люди пользуются банкоматами в торговых центрах, как поддерживают дистанцию в очереди и т. д.

Для микросоциологов город — это не то, что существует в пространстве, а то, что в нем происходит. Жизнь горожанина разлагается на элементы — на комплекс ежедневных взаимодействий, подчиненных определенным правилам. Скажем, любопытно, кто ходит быстрее — мужчины или женщины? В 1960-е Уильям Уайт ответил: мужчины. Тридцатью годами ранее Пауль Лазарсфельд зафиксировал: женщины. В США в период Великой депрессии мужчины остались без работы и проводили время, слоняясь по улицам, а женщины не могли себе такого позволить.

Как, с точки зрения социолога, можно объяснить преобразования, которые непрерывно проводятся в Москве?

Москва — город-лаборатория. Здесь постоянно сталкиваются разные идеологии, метафоры, представления о городе. Некоторые из них побеждают и на какое-то время получают карт-бланш на преобразование городского пространства. Лет семь назад возникла идеология «хипстерского урбанизма» с его акцентом на публичности, видимости, событийности. На какое-то время Москва стала городом-сценой, но в последние годы все больше превращается в город-витрину.

То есть хипстерский урбанизм уходит в прошлое?

По сути, да. При всех его недостатках у него была внятная повестка: город должен стать интересным, вам должно хотеться проводить время на улицах. Отсюда — внимание к паркам, велодорожкам, публичным пространствам, событийной и культурной насыщенности, внешней привлекательности и т. д. Но после ухода Сергея Капкова с поста руководителя московского Департамента культуры те, кто еще недавно разделял общие представления о прекрасном, разбились на два лагеря. «Правые» сохранили за собой право голоса — в результате сложился странный альянс хипстеров и модернистов сталинского толка. Пройдитесь по Новому Арбату. Из динамиков доносится «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Веселая луговая растительность упакована в деревянные ящики, расставленные в строгом геометрическом порядке. Между ними — все те же маленькие хипстерские ларечки, торгующие смузи. Расширенная до нечеловеческих масштабов пешеходная зона вымощена светлой плиткой и залита солнцем. Ощущение регламентированности и одновременно — разреженности. Ничего общего с нью-йоркским Хайлайном — кроме атрибутики и декораций. Мне кажется, люди, которые продолжают сегодня повторять мантры хипстерского урбанизма: «город для пешеходов!», «публичные пространства!», «все на велосипеды!» — по ночам читают «Лучезарный город» Ле Корбюзье и «Воспоминания» Альберта Шпеера.

Второй лагерь экс-хипстеров оказался в оппозиции и спешно пытается освоить язык левацкого урбанизма. Те, кто еще недавно вкапывал розовый велосипед в клумбу, организовывал велопробеги и популяризовал самокаты, сегодня заговорили о сообществах, доверии, солидарности, самоорганизации. Точкой соприкосновения хипстерской и левацкой риторики стало искусство — стрит-арт, паблик-арт, художественные интервенции на городских окраинах.

Я убежден, что следующий язык мышления о городе будет именно левым. Но я пока не вижу людей, которые бы всерьез занимались созданием такого языка. Разговоры о локальных сообществах, которые ведут на своих страницах в соцсетях недавние хипстер-урбанисты, не напоминают возрождения левой идеологии города.

А разве хипстерский урбанизм не делает ставку на сообщества?

Нет, он делает ставку на публику. Отсюда разница между общественными и публичными пространствами. Первые — это пространства общей судьбы. Как агора в древнегреческом полисе: люди собираются там, потому что уже представляют собой некоторое сообщество. Общественные пространства — это, например, Химкинский лес, Чистопрудный бульвар в разгар акции «Оккупай Абай». А публичные пространства — места досуга. Туда приходят себя показать, на других посмотреть. Чтобы находиться на этих территориях, совсем не обязательно быть сообществом. Примеры публичных мест — «Музеон», Парк Горького.

В чем основная идея левого урбанизма?

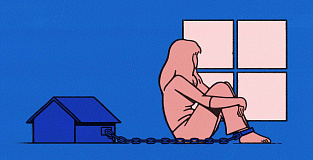

Его исходная аксиома: город — это бесчеловечная машина по созданию неравенства и отчуждения. В городе эксплуатация достигает таких масштабов, которых человечество не знало даже в эпоху феодализма. Для левого урбаниста любой большой город — нечто вроде «Метрополиса» Фрица Ланга. Однако именно в городе возникают новые формы социальной связи и новые горизонты солидарности. А вместе с ними — новые ответы на вопросы: «что мы тут делаем?», «зачем мы тут оказались?», «что нас связывает?».

У левого языка есть шанс, если он найдет способ вернуть городу экзистенциальное измерение. Враг хипстерского урбанизма — скука. Враг левого урбанизма — одиночество и бессмысленность. Его повестка дня (которая пока почти не звучит): анонимность, отчуждение, смерть, идентичность, солидарность, доверие, миграция.

Парадокс: в словаре хипстерского урбанизма нет слова «миграция», хотя своим рождением эта идеология обязана миграционному притоку 1990—2000-х годов. Люди, приехавшие в Москву на волне экономического роста в поиске новых возможностей для самореализации, выросли, обзавелись семьями и захотели, наконец, получать удовольствие от городской жизни. Именно они были основными «заказчиками» хипстерского урбанизма в 2010-е. В итоге город стал пространством общего интереса, но перестал быть пространством общей судьбы.

То есть на решения, связанные с Москвой, влияют люди, прожившие здесь не так уж и долго?

Да. Как показали несколько лет назад наши исследования в Московском институте социальных и культурных программ, самая сильная московская идентичность — не у тех, кто родился в этом городе, а у тех, кто прожил здесь более 10 лет. Причем, заметим, Москва — город, где не родились две трети его нынешних жителей.

Что такое московская идентичность?

В самом общем виде городская идентичность — одна из форм связи человека с городом. Это ответ на вопрос о вашем самоопределении относительно места, в котором вы живете: чувствуете ли вы себя москвичом? Насколько для вас значим город как часть вашего «я»? Но куда важнее то, что городская идентичность — это отношение к городу как к чему-то неслучайному. Ощущение, что он связан с вашей судьбой, с вашим образом и способом жизни, с возможностью стать кем-то другим и в будущем — с вашей смертью.

Кстати, о смерти: какое место она занимает в жизни Москвы сегодня, когда город рассматривается как сцена или витрина?

Мне кажется, «смерть в городе» — еще одна тема, которую мы разучились обсуждать, когда заговорили о «городе как хорошей вечеринке». Ян Гейл, отец европейского хипстерского урбанизма, сформулировавший эту метафору, «выдал» еще один слоган: «Не спрашивайте меня, сколько людей живет в этом городе, спросите — сколько получает от этого удовольствие».

В этом смысле интересна ситуация с городскими кладбищами. До какого-то момента это были особые пространства — замкнутые, ритуальные, мемориальные, символически нагруженные. В ХХ веке начинается музеефикация кладбищ. По ним водят экскурсии — например, в Москве есть туры по могилам криминальных авторитетов 1990-х. Меняется отношение к надгробию — теперь это экспонат ушедшей эпохи. В Москве же, как показало недавнее исследование моих студентов, на смену музеефикации приходит новый тренд. В 2014 году мэрия решила превратить несколько исторических кладбищ (в частности, Новодевичье, Ваганьковское, Троекуровское) в культурно-образовательные площадки. Там появляются кафе, зоны психологической разгрузки, вайфай. На Троекуровском кладбище планируют отказаться от оградок вокруг могил — чтобы создать «безбарьерную комфортную среду». Некоторые надгробия снабжают QR-кодами с информацией о покойном. Ожидается, что в будущем многие события культурной жизни города переместятся на кладбища, и те станут еще одним публичным пространством — вроде Парка Горького, только с могилами. Вот что я имею в виду, когда говорю об утрате экзистенциального измерения городской жизни.

Похоже, в концепции хипстерского урбанизма город — место не для всех: большая часть горожан просто выносится за скобки.

Города в принципе не для всех. Даже «леваки», которые говорят о праве на город чаще, чем кто-либо, понимают, что эгалитарного города быть не может. Само пространство не дает людям равномерного доступа к благам. Например, человек, живущий в центре, тратит на то, чтобы добраться до культурных благ, меньше, чем человек, обитающий на окраине. И никакие градостроительные эксперименты с полицентричной структурой, решеткой одинаковых кварталов и прочими радостями социалистического выравнивания не увенчаются успехом.

Но неравенство благ — не то же самое, что неравенство возможностей. Скажем, демонизируемая сегодня лужковская Москва 1990—2000-х поднималась в том числе за счет имиджа города, где есть перспективы. «Здесь можно все! Бери и делай!» — говорили друг другу и новоиспеченные бизнесмены, и приезжие в рабочих общежитиях на окраинах. Тогда же распространился миф о бешеном ритме московской жизни (сильно контрастирующем с ленивой поступью фланеров на новых пешеходных улицах). «Город возможностей» был агрессивным, дискомфортным, асоциальным и небезопасным. Но у него был ответ на вопрос «зачем?».

Изменилась ли социальная ситуация в Москве, когда на смену городу возможностей пришел город публичности?

В 2010-х выяснилось, что город победившего хипстерского урбанизма ничуть не более социален, чем его предшественник. Это все тот же город-социопат. По данным исследования «Евробарометр в России» (мы проводим его в РАНХиГС), в целом по стране около 12% населения полагает, что людям можно доверять, что они не настолько опасные и злокозненные существа, как кажется на первый взгляд. Этот показатель, кстати, ненамного ниже, чем во Франции и в Великобритании, и в разы меньше, чем, скажем, в Северной Европе. Но в Москве таких идеалистов всего несколько процентов. Москва — это по-прежнему город, где родители провожают детей до метро, и просят их позвонить, когда те окажутся в центре. С доверием формальным институтам — еще интереснее: более половины москвичей полагают, что полиция представляет угрозу их жизни и собственности. Единственный регион в нашей выборке, где дело обстоит похожим образом, — Республика Дагестан. Впрочем, ситуация начинает меняться.

Что в Москве и в России в целом происходит с другими видами доверия?

В «Евробарометре» мы анализируем три типа доверия. Первый — обобщенное. Это как раз доверие к человеку вообще. Какой процент населения допускает, что встреченный поздно вечером прохожий представляет для них угрозу? В Москве, как я уже сказал, — почти все. Второй тип — институциональное доверие. В России, помимо судов и полиции, низкий кредит доверия у системы здравоохранения. Более половины опрошенных даже в случае болезни не рискнет обратиться в больницу, если у них там нет знакомого врача. Третий тип доверия — межличностный. Это доверие знакомым. Что интересно, оно сейчас растет, и это не случайно.

За последние четыре года (мы проводим замеры дважды в год по всей стране) количество близких доверительных контактов — так называемых сильных связей — у людей выросло с пяти до семи. Количество поверхностных социальных контактов (слабых связей) — с 25 до 35. Cети доверия растут. Но не столько потому что мы становимся «более социальными», сколько из-за падения доверия формальным институтам, обнаружившим свою неэффективность. К примеру, две трети россиян нашли нынешнюю работу по знакомству. В Москве — три четверти. Рост межличностного доверия напрямую связан с падением уровня доверия институтам.

Говорит ли рост межличностного доверия о возможности формирования в России гражданского общества?

Я бы не стал делать политизированных выводов. Как показывает «Евробарометр», люди с большим количеством связей выбирают для себя более активные экономические стратегии и интенсивнее включаются в работу разного рода общественных организаций. Но в то же время они чаще предпочитают дать взятку, «решить вопрос», обойти систему и т. д. Нет прямой зависимости между уплотнением социальных связей и солидаризацией, с одной стороны, и демократией, гражданским обществом, ростом политического самосознания — с другой. Позднесоветский блат — такой же пример расширения сетей доверия, как и гражданское общество.

На что действительно влияет количество социальных контактов и интенсивность общения, по крайней мере в России, так это на уровень субъективного благополучия. Более «социальные» люди заметно более счастливы. Экономистам известен «парадокс Истерлина»: доход не связан напрямую с уровнем субъективного благополучия. Богатея, вы не становитесь счастливее. Истерлин, однако, показывал (на американской выборке), что с субъективным благополучием напрямую связаны образование и семейный статус. Дважды в год мы убеждаемся, что в России все наоборот: более образованные люди, как и состоящие в браке, — более несчастны. Но те, у кого широкая сеть социальных контактов, счастливее остальных.

А что еще влияет на уровень субъективного благополучия — если говорить о городах?

Во-первых, безопасность: именно в городах происходит большинство событий, угрожающих вашей жизни и имуществу. Чувство безопасности связано с обобщенным, а не межличностным доверием — и в Москве, и других крупных городах его уровень заметно ниже.

Во-вторых — ощущение потери времени. Недавно мы изучали, сколько времени горожанам требуется, чтобы довести ребенка до школы, доехать до работы или дойти до магазина, анализировали, могут ли они купить все необходимое в одном месте или им нужно обойти несколько «точек», а то и ехать за покупками на машине или автобусе. Затем мы спрашивали, сколько времени, по их мнению, они тратят впустую, и сопоставляли полученные данные с информацией о количестве людей, мечтающих уехать из своего города. Обнаружилась прямая зависимость. Единственное исключение — Краснодарский край: там один из самых низких уровней развития инфраструктуры и довольно слабо выраженное желание свалить.

Чувство потерянного времени, состояние безвременья — любопытный городской феномен. С одной стороны, он связан с конкретными показателями, вроде уровня развития инфраструктуры, транспортной доступности и т. п. С другой — в нем проявляется та самая проблематика экзистенциального измерения городской жизни, о котором мы говорили выше. Те, кто понимает, зачем находится в этом городе, готовы сидеть по 10 часов в офисе и по три часа стоять в пробках. Тем, кто не может ответить себе на вопросы «что я здесь делаю?», «зачем я здесь?», «что будет дальше?», даже двадцатиминутная поездка на метро кажется невыносимо долгой.

Собственно, рост социальных связей, расширение сетей межличностного доверия при тотальном падении доверия институтам, ощущение безвременья и утрата экзистенциального измерения городской жизни — это как раз те тенденции, которые и становятся сегодня предпосылками развития левого урбанизма.