читайте также

Насколько успешно ваша компания решает проблемы? Возможно, вполне успешно. Однако главная сложность зачастую не в том, чтобы решить проблему, а в том, чтобы правильно ее сформулировать. По итогам опроса 106 топ-менеджеров, представляющих 91 компанию из 17 стран, 85% респондентов признали, что их организации плохо справляются с диагностикой проблем, а 87% считают, что это ведет к крупным издержкам. Менее 10% заявили, что не сталкивались с такими трудностями. Ситуация понятна: деятельные руководители, как правило, стремятся поскорее перейти к решению проблемы и не задумываются о том, верно ли они ее поняли.

Еще 40 лет назад Михай Чиксентмихайи и Джейкоб Гетцельс доказали, что осмысление проблемы играет главную роль в созидательном процессе. О важности правильной диагностики проблем говорили Альберт Эйнштейн и Питер Друкер. Так почему же многим это не по зубам?

Одна из причин — переусложнение процесса диагностики. ТРИЗ, концепция «шести сигм» и метод scrum при правильном применении дают отличные результаты, но слишком сложны и громоздки для постоянного использования. А умение выявлять проблемы актуальнее не на ежегодных семинарах по стратегии, а на ежедневных производственных совещаниях. Руководителям нужны инструменты, не требующие долгого обучения сотрудников.

Даже простые методы диагностики вроде анализа первопричин или «пяти почему» часто заставляют глубже зарываться в проблему, не побуждая ее переосмыслить. А конструктивные решения почти всегда возникают в результате переопределения, или рефрейминга проблемы.

Изучая корпоративные инновации с моим коллегой Пэдди Миллером, я около 10 лет посвятил теории и практике рефрейминга — сперва в контексте организационных реформ, а затем более широко. В этой статье я предлагаю новый метод диагностики. Он позволяет быстро получить результат, а за счет смены угла зрения часто ведет к очень интересным решениям. Для начала я поясню, для чего нужен рефрейминг.

Проблема медленного лифта

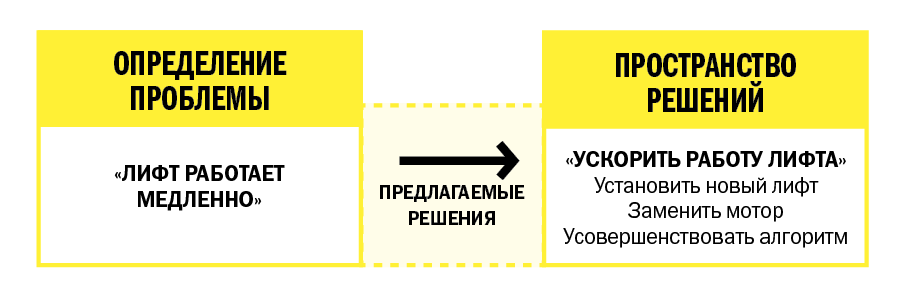

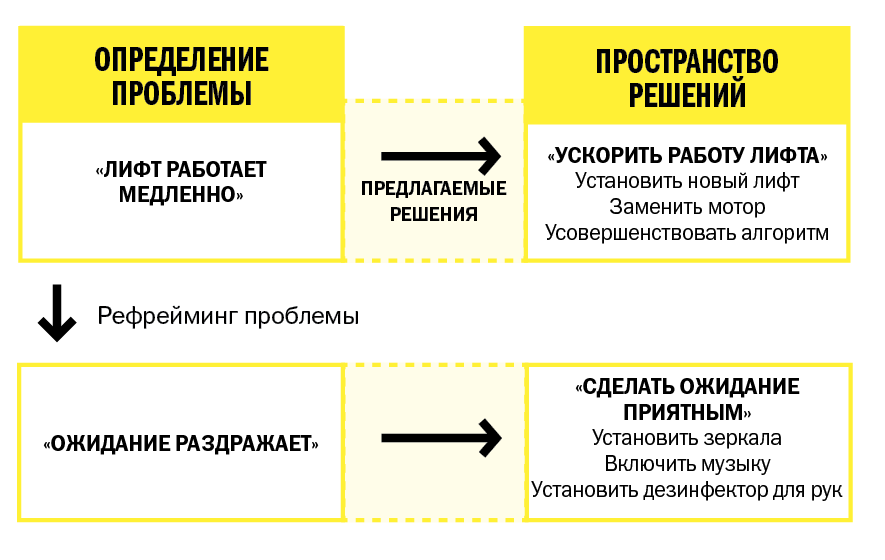

Представьте, что вы владелец офисного здания и ваши арендаторы жалуются на медленный лифт. Некоторые даже грозятся разорвать договор, если вы не решите проблему.

Люди наверняка сразу предложили бы решения: заменить лифт, установить более мощный мотор или усовершенствовать программу, управляющую лифтом. Эти предложения относятся к тому, что я называю пространством решений. Они основаны на определенном понимании характера проблемы — в данном случае она видится в несовершенстве лифта. Но управляющий зданием, вероятно, предложил бы более изящное решение: поместить рядом с лифтом зеркала. Эта простая мера резко сократит число жалоб: ведь люди забывают о времени, когда разглядывают что-то очень интересное — например, свое отражение.

В примере с зеркалами выявленная проблема никак не решается: лифт не становится быстрее. Зато ее понимание меняется в корне.

Заметьте: изначальная формулировка не была неправильной — замена лифта действительно исправила бы ситуацию. Суть переопределения — не в выявлении «истинной» проблемы, а в поиске той формулировки, которая приведет к наиболее эффективному решению. Более того, у проблемы может и не быть одного «корня». Например, в случае с лифтом можно увидеть проблему пиковой нагрузки — слишком многим лифт нужен одновременно. Здесь поможет перераспределение нагрузки: например, арендаторы могут изменить графики обеденных перерывов.

Смена угла зрения иногда приводит к радикальным усовершенствованиям и даже позволяет решить проблемы, которые десятки лет казались неразрешимыми. Недавно я обнаружил такой пример, изучая проблему приютов для животных.

Проблема бездомных животных

Американцы очень любят заводить собак — по статистике, более чем 40% семей держат по крайней мере одну. Однако у этого пристрастия есть и оборотная сторона: по оценке Американского общества защиты животных (ASPCA), ежегодно в приюты США поступает более 3 млн собак.

Приюты и другие организации широко освещают эту проблему. Часто встречаются объявления и плакаты с изображениями грустных собак и с призывами взять питомца или просьбами о денежной помощи. Такие меры позволяют ежегодно находить хозяев примерно для 1,4 млн собак — но бездомными остаются более миллиона, а ведь есть еще кошки и другие животные. Несмотря на постоянные усилия активистов, ничего не менялось десятилетиями.

Лори Уайз, основательница лос-анджелесского приюта для собак Downtown Dog Rescue, доказала, что устройство животных — не единственный путь решения. Уайз одной из первых применила другой подход. Она запустила так называемую «программу вмешательства приютов» и старается сделать так, чтобы людям не приходилось избавляться от питомцев. Бывших владельцев часто обвиняют в бессердечности, а желающие взять собаку вынуждены проходить долгую проверку, даже когда приюты переполнены. Но на деле примерно 30% всех собак поступают в приюты из-за того, что люди просто не в состоянии оставить их у себя.

«Если человек решает избавиться от животного, дело чаще всего не в его личности, — утверждает она. — Как правило, причиной тому бедность: люди любят собак, но не могут позволить себе их содержать. Они просто не уверены, что смогут в конце месяца купить еду детям».

Программа Уайз стартовала в апреле 2013 года, в ней участвовал приют для собак на юге Лос-Анджелеса. Идея была проста: когда хозяева приводили собаку, сотрудник приюта спрашивал, оставили бы они животное у себя, будь такая возможность. Если ответ был положительным, сотрудник пытался помочь, используя свои контакты и опыт.

В первый же год программа дала отличные результаты. Прежде организация Уайз тратила на каждое животное в среднем по $85. Новый подход сократил затраты до $60, при этом в приюте оставались места для тех, кому действительно требовалась помощь. «И это лишь непосредственно наблюдаемый эффект, — говорит Уайз. — А главное, что мы повлияли на общество. Семьи учатся справляться с трудностями и понимать свои права и обязанности, они видят, что могут рассчитывать на поддержку. Оказалось, если предлагать людям помощь, то в 75% случаев они оставляют питомца у себя».

На момент написания этой статьи программа Уайз помогла примерно 5 тыс. семей с животными и была официально поддержана ASPCA. Уайз издала книгу First Home, Forever Home («Первый дом, дом навсегда») с рекомендациями по организации программ вмешательства. Возможно, именно благодаря переосмыслению проблемы переполненные приюты когда-нибудь останутся в прошлом.

Как же и вам найти действенный способ взглянуть на проблемы по-новому?

Семь приемов эффективного рефрейминга

Лучше всего учиться рефреймингу, выстраивая его в виде коротких повторяющихся процедур. Чередуйте их с быстрым моделированием.

Предлагаемые приемы можно использовать двумя способами, в зависимости от того, насколько вы контролируете ситуацию. Первый вариант — методично применять все семь приемов. Процесс займет около получаса, а его участники лучше освоят эту методику.

Второй вариант удобнее, когда нужно действовать быстро. Если коллега подкараулил вас в коридоре и попросил совета, а у вас всего пять минут, — выберите один или два приема.

Может показаться, что пяти минут не хватит даже для описания проблемы, не говоря уже о ее рефрейминге. Но даже короткое вмешательство включает новое мышление — а порой ведет к озарениям и помогает радикально изменить взгляд на вещи. Погружаясь в собственные проблемы слишком глубоко, человек теряется, топчется на месте, не понимая, почему другие не хотят его слушать. Иногда дело можно сдвинуть с мертвой точки, задав человеку вопрос: «А может, это ты не слушаешь других?».

Конечно, далеко не все проблемы так легко решить. Часто требуется несколько попыток рефрейминга вперемешку с наблюдениями, беседами и моделированием. Иногда рефрейминг вообще не помогает. Но вы не узнаете, когда можно найти выход с его помощью, а когда нет, пока не попробуете. Пятиминутный вариант годится для решения практически всех проблем. Итак, вот семь полезных приемов.

1. «Легализуйте» методику. Трудно заниматься рефреймингом, если никто, кроме вас, не понимает, что это. Люди, пытающиеся решить проблему, могут счесть контрпродуктивным ваше стремление обсуждать и переосмысливать ее. Если в команде нет баланса полномочий — скажем, если вы имеете дело с клиентами или с начальством, — вас могут вообще не выслушать. Даже сильному руководителю будет непросто применить эту методику, если сотрудники ждут от него ответов, а не вопросов.

Так что первая задача — доказать уместность методики коллективу и создать условия для переопределения проблем. Здесь есть два пути. Первый — показать коллегам эту статью. Даже если они не прочтут ее, то наверняка к вам прислушаются. Второй путь — рассказать о проблеме медленного лифта. Я привожу этот пример, если на объяснение у меня меньше 30 секунд. Он позволяет быстро понять, что такое рефрейминг, чем он отличается от обычной диагностики проблем и как помогает улучшить ситуацию.

2. Выслушайте неспециалистов. Это один из самых действенных приемов. Яркое подтверждение тому я получил, наблюдая, как руководство одной европейской компании пыталось добиться от сотрудников новых разработок. Незадолго до этого руководители ознакомились с методом повышения инновационности и обсуждали, как эффективнее его применить.

Директор понимал, что команде не хватает взгляда со стороны, и привлек к дискуссии свою секретаршу Шарлотту. «Я работаю здесь 12 лет, и при мне уже трижды пытались повысить инновационность, — заявила Шарлотта. — Еще никому это не удалось. Едва ли люди обрадуются очередному набору модных слов».

Услышав это, руководители поняли свою ошибку: они ухватились за решение — метод повышения инновационности, прежде чем осознали проблему. Вскоре они признали, что изначальный диагноз был неверным: сотрудники обладали потенциалом, но не были вовлечены в дела компании, а потому не проявляли инициативу за рамками рабочих обязанностей. Руководство видело проблему в нехватке навыков, а стоило задуматься об отсутствии мотивации.

Топ-менеджеры отказались от идеи тренингов по инновациям и принялись активнее вовлекать сотрудников в дела компании. Были введены гибкие рабочие графики, люди получили больше самостоятельности, их стали чаще привлекать к процессу принятия решений. В результате за полтора года показатели удовлетворенности работой удвоились, а текучесть кадров резко снизилась. Люди начали более творчески подходить к работе, и финансовые показатели компании заметно улучшились. Через 4 года организация была признана лучшим работодателем страны.

Взгляд со стороны может стать инструментом быстрого и конструктивного переосмысления проблем. Я рекомендую следующее.

Ищите «раздвигателей границ». Исследования Майкла Ташмана и многих других показывают, что самыми полезными в проблемных ситуациях оказываются люди, знающие вашу сферу, но не являющиеся ее частью. Секретарша стала идеальным помощником: она хорошо знала дела компании и проблемы сотрудников и в то же время была близка к руководителям, понимала их приоритеты и говорила на их языке. А вот если бы топ-менеджеры обратились к эксперту по инновациям, тот повел бы их в выбранном направлении, не побудив переосмыслить проблему.

Слушайте тех, кто говорит открыто и свободно. Благодаря солидному стажу и занимаемой должности Шарлотта не боялась критиковать мнение руководства, и в то же время у них была общая цель. Чувство психологической безопасности (термин, используемый Эми Эдмондсон из Гарвардской школы бизнеса) помогает решать проблемы. Лучше обращаться к тому, чье будущее не зависит от вашего коллектива. Найдите человека, который не боится говорить правду и при этом настроен конструктивно.

Ждите информации, но не готового решения. Шарлотта не пыталась предложить руководству свое решение: напротив, она высказала замечания, побудившие менеджеров переосмыслить проблему. Сторонний советчик по определению не является экспертом в проблеме и едва ли сможет решить ее. Его задача — дать вам стимул для поиска нового угла зрения. Так что, когда вы обращаетесь к людям со стороны, просите их критически подойти к идеям коллектива, а сотрудников подготовьте к получению новых данных, а не готовых ответов.

3. Записывайте формулировки. После совещаний люди часто считают, что высказанные там мысли отражают единство мнений, и лишь спустя время выясняют, что их взгляды отнюдь не совпадали. Но именно в несовпадениях может скрываться основа для рефрейминга.

К примеру, все руководители считают, что компании не хватает инноваций. Но если вы попросите каждого из них в двух словах описать его видение проблемы, то увидите, что точки зрения у всех разные. Один скажет, что у сотрудников нет стимулов или что они не понимают серьезности ситуации. Другой отметит, что им не хватает квалификации, или что клиенты не хотят платить за инновации, или что компания не поощряет людей за новые разработки. Обращайте внимание на формулировки: выбор слов помогает найти новый подход к проблеме.

Однажды я работал с руководителями одной строительной компании. Они выясняли, что каждый из них может сделать, чтобы улучшить корпоративные показатели. Мы пытались выявить барьеры, с которыми они сталкиваются, и я попросил их записать свои соображения на маркерных досках. Когда мы стали анализировать записи, то сразу прозвучало замечание: почти никто не употребил слово «я». Люди предпочли формулировки, размывавшие личную ответственность: «коллектив не может», «рынок не позволяет» и всего в паре случаев — «мы не сделали». Это замечание изменило характер дискуссии: участники стали рассматривать проблемы компании как собственные.

Соберите индивидуальные взгляды на проблему до начала обсуждения. Попросите людей прислать вам свои соображения, сформулированные в виде обычных фраз, а не списков (списки предполагают лаконичность). Затем перепишите их на доску, чтобы каждый мог их видеть. Не подписывайте фразы — люди должны обсуждать их без оглядки на личность или статус автора.

Собрав мнения людей, вы получите представление об их видении проблем. Теоретически все мы признаем, что другие могут смотреть на проблему иначе, чем мы сами (или вовсе не видеть проблемы там, где ее видим мы). Но недавнее исследование Йоханнеса Хаттулы из Имперского колледжа Лондона показало: когда руководители компаний пытаются встать на позицию клиента, то оказываются далеки от истины. Чтобы понять другую сторону, необходимо ее выслушать.

4. Выясните, что упущено. Анализируя описание проблемы, люди часто углубляются в детали, не думая о том, что в нем было упущено. Чтобы восполнить пробел, обязательно спрашивайте, чего не хватает, что не было упомянуто.

Недавно я работал с топ-менеджерами одной бразильской компании, которые должны были подготовить для генерального директора предложения по улучшению позиции на фондовом рынке. Они анализировали факторы, влияющие на котировки акций, — прогноз динамики отношения цены к прибыли, отношение долга к доходу, показатель прибыли на акцию и т. п. Разумеется, гендиректор и сам понимал их значимость, но повлиять на них было непросто. Все это повергало команду в уныние.

Я предложил взглянуть на проблему шире и подумать, чего не хватает в нынешнем ее видении. Оказалось, что когда сторонние финансовые аналитики просили руководство компании об интервью, на беседу обычно отправляли молодых менеджеров, не подготовленных к этому. Стало ясно, что предложить гендиректору. Кстати, факт был отмечен руководителем отдела кадров, оказавшимся «раздвигателем границ».

5. Категоризируйте проблему. Пример Лори Уайз показывает, чего можно достичь, изменив взгляд на проблему. Один из способов — попросить заинтересованных лиц определить, к какой категории она относится. Это проблема мотивации? Завышенных ожиданий? Взаимоотношений? Список можно продолжить.

Менеджеру Джеремии Цинну эта идея пригодилась, когда он работал над приложением для детского канала Nickelodeon. Дети загружали приложение, но процедура активации была слишком сложной: требовалось регистрироваться на сервисе кабельного телевидения. Большинство отказывалось это делать.

Видя проблему в неудобстве, команда Цинна провела сотни тестов с разными вариантами регистрации, стараясь максимально упростить процедуру. Ничего не помогало. Наконец Цинн понял, что команда формулирует проблему слишком узко. Разработчики сфокусировались на действиях детей, но не задумывались об их чувствах. Анализ эмоциональных реакций детей показал: их пугало требование ввести пароль для входа в кабельную сеть. Для десятилетнего ребенка запрос пароля — знак того, что дальше начинается запретная территория. Поняв это, создатели приложения добавили короткое видео, в котором объяснялось, что пароль можно спросить у родителей. После этого число успешных регистраций выросло в 10 раз.

Наглядно представив, как члены команды видят проблему (запустив так называемый метакогнитивный процесс, или «мышление о мышлении»), вы упростите рефрейминг проблемы, даже если не предложите другого определения. Кроме того, это поможет разложить мысли по полочкам.

В истории Цинна можно увидеть ловушку, в которую попадают многие. Впервые о ней написал Абрахам Каплан, сформулировав «закон инструмента»: если дать маленькому ребенку молоток, он решит, что нужно расколотить им все вокруг. Разработчики из Nickelodeon были специалистами по удобству использования приложений, а потому пытались решить именно проблему удобства.

6. Анализируйте приятные исключения. Вспомните случаи, когда проблема не возникает, и подумайте, чем они отличаются от прочих. Изучая «светлые пятна», можно обнаружить скрытые факторы, не учтенные командой.

Один юрист рассказывал, что в его конторе периодически обсуждали инициативы, которые могли обеспечить долгосрочный рост. После одной из встреч он с огорчением отметил, что, вернувшись в офис, все привычно погрузились в рутинную работу по очередному краткосрочному проекту. Когда я предложил ему подумать о приятных исключениях, он вспомнил одну долгосрочную инициативу, которой дали зеленый свет.

Я поинтересовался, чем этот случай отличался от остальных. Выяснилось, что в той встрече участвовала сотрудница, считавшаяся восходящей звездой юриспруденции, и что именно она поддержала ту инициативу. Сразу возникла идея — приглашать на совещания талантливых младших сотрудников. Им приятно участвовать в обсуждении стратегии, а работа над долгосрочными проектами дает им возможность приобрести хорошую репутацию и повысить свою конкурентоспособность.

Фокус на приятных исключениях позволяет снизить градус дискуссии. Если начать коллективно анализировать неудачи, обстановка быстро накалится и люди займут оборонительную позицию. И наоборот: если обсуждать успешные моменты, всем будет проще оценить свои действия.

7. Выявляйте истинные цели. В классическом труде «Путь к согласию», посвященном ведению переговоров, Роджер Фишер, Уильям Юри и Брюс Паттон приводят историю Мэри Паркер Фоллет о двух спорщиках. Один требует открыть окно, другой — закрыть, но их истинные цели не связаны с окном: просто один хочет дышать свежим воздухом, а другой — избежать сквозняка. Только после определения этих целей приходит решение: открыть окно в соседней комнате.

Эта история подсказывает еще один способ переосмыслить проблему: явно обозначить свои цели, а затем скорректировать их. Предложенная Уайз программа вмешательства приютов началась со смены цели — вместо того, чтобы стремиться пристроить больше животных, приюты начали сокращать число питомцев, оставляемых хозяевами. История с Шарлоттой также связана с корректировкой целей — вместо обучения сотрудников инновациям руководство стало больше вовлекать их в дела компании.

В книге The Insurgents («Повстанцы») Фред Каплан рассказывает о смене военной доктрины США, инициированной генералом Дэвидом Петреусом. Целью военных действий всегда считался разгром противника, но Петреус заявлял, что в борьбе с повстанцами нужно преследовать более широкую цель — предотвращать пополнение вражеских сил, привлекать население на свою сторону, лишая противника поддержки. Со временем концепция прижилась, а начало ей положила группа смело мыслящих людей, оспоривших устоявшиеся представления о целях.

Рефрейминг — мощный инструмент, но, чтобы овладеть им в совершенстве, нужны время и опыт. Решив применить этот метод, убедите команду в его целесообразности. Будьте готовы к тому, что он может дать неоднозначные результаты и даже сбить с толку.

У вас может возникнуть желание составить «диагностический опросник». Не делайте этого — или по крайней мере не показывайте его команде. Опросник будет подавлять живую мысль и сделает бессмысленным процесс рефрейминга. Не зря Нил Гейман предупреждал, что инструменты могут стать опасными ловушками.

Наконец, сочетайте рефрейминг с проверкой на практике. Эффективность метода зависит от уровня знаний и широты взглядов участников процесса, и, как отмечают многие исследователи, включая Стива Бланка из Стэнфорда, вам не удастся разобраться во всем, не покидая уютного офиса. Столкнувшись с проблемой, начните с рефрейминга, но затем понаблюдайте за реальным поведением клиентов, смоделируйте решение. Одной теории недостаточно, как недостаточно и чистой практики: лишь рука об руку они дадут плоды.

Об авторе. Томас Уэделл-Уэделлсборг — независимый консультант, лектор и один из авторов книги «Innovation as Usual: How to Help Your People Bring Great Ideas to Life» (Harvard Business Review Press, 2013).