читайте также

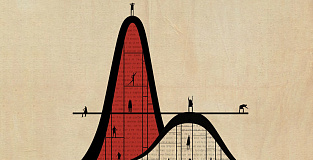

Исследование: Луис Мартинес из Школы бизнеса и экономики Nova и его партнер по исследованиям Марсель Зеленберг из Университета Тилбурга попросили участников эксперимента сыграть в классическую экономическую игру, в которой два партнера последовательно передают деньги друг другу. Сумма, которую игрок готов отдать другому, определяет уровень его доверия партнеру. Перед началом игры у части игроков провоцировали чувство сожаления, у другой части — чувство огорчения, а третья группа была контрольной. По результатам трех экспериментов респонденты, испытывавшие раскаяние и сожаление, передавали партнеру меньше денег, то есть проявляли меньше доверия, чем прочие группы. А самые значительные суммы направляли те, кто был огорчен или разочарован.

Вопрос: Действительно ли, испытав огорчение, мы начинаем лучше относиться к окружающим? И может ли разочарование стать ключом к сотрудничеству?

Профессор Мартинес, защищайте свою идею!

Мартинес: Начиная эксперименты, мы не знали, чего ожидать. Нам уже было известно, что отрицательные эмоции могут положительно влиять на отношения с людьми. Но в данном случае результат удивил: огорчение явно повышало градус доверия испытуемых: они передавали больше денег, а получатели в свою очередь тоже проникались доверием. Чувство сожаления работало противоположно: доверие снижалось с обеих сторон.

HBR: Как вы измеряли доверие?

Мы организовали игру в кооператив с двумя игроками. Первый начинает с некоторой суммы, например €20, и решает, какую ее часть отправить случайно выбранному партнеру. Затем второй игрок решает, сколько вернуть первому. На первом ходе, если человек верит, что партнер вернет достаточную сумму, отдаст ему больше денег — а на втором тот, кто возвращает больше, делает это, чтобы завоевать еще большее доверие к себе.

Как вызвать у людей чувства сожаления и огорчения?

В первых двух экспериментах мы предлагали участникам прочитать фразы, содержавшие выражения, связанные с сожалением и раскаянием (например, «зря», «сам виноват» или «неправильный выбор») или с огорчением («непредвиденный», «не в силах» или «не повезло»). Это стандартный подход, он носит название имплицитной эмоциональной индукции: участники не понимают, какую эмоцию у них пытаются вызвать. Но он менее точен, чем другие методы, поэтому в третьем опыте мы прибегли к приему автобиографических воспоминаний: попросили участников письменно описать недавний случай, когда они пережили сожаление или огорчение (разочарование). В этой ситуации они точно знали, о какой эмоции идет речь. Такая техника тоже широко применяется при исследовании эмоций и является, пожалуй, одним из самых эффективных способов настроить человека на нужный лад.

Подождите — но ведь различия между сожалением и огорчением не так просто уловить?

Да, между ними много общего. В обоих случаях человек сопоставляет то, что было, с тем, что могло бы быть. Обычно исследователи рассматривают их вместе, оценивая эмоции просто по знаку: положительные или отрицательные. Сожаление и огорчение объединяют по признаку отрицательности, а по отдельности их исследуют редко. Тем не менее это разные чувства, и мы переживаем их по-разному.

Сожаление связано с неудачным собственным решением: мы видим в произошедшем долю своей ответственности и вины — и стремимся в будущем стать осмотрительнее и не делать ошибок. Огорчаемся же мы тогда, когда над событиями, которые «пошли не так», у нас не было контроля. Огорчение не связано с чувством вины — скорее с беспомощностью, невозможностью повлиять на нежелательный результат. Если футбольная команда, за которую вы болеете, проигрывает важный матч, ваши надежды и ожидания рушатся. Вы понимаете, что не виноваты в случившемся, но огорчены им.

Но почему эти различия приводят к столь значительным изменениям в доверии?

Механизм чувства сожаления понятен. Предыдущие исследования показали, что это чувство заставляет людей меньше рисковать, а наши эксперименты продемонстрировали, что пережившие его стремятся проявить большую осмотрительность и меньше доверяют окружающим. С огорчением и разочарованием не все так просто, мы еще проверяем гипотезы. Возможно, здесь в игру вступает мораль, а может быть, испытавшие разочарование стремятся компенсировать свою беспомощность: «Раз я ничего не смог поделать здесь, постараюсь проявить себя в другом».

Если я хочу, чтобы босс поручил мне важный проект, стоит ли мне подстроить все так, чтобы мои коллеги предварительно разочаровали его?

Возможно — но скорее все-таки нет. Реальность намного сложнее, чем игра с ограниченным числом переменных. Но эти эмоции действительно отражаются на наших действиях в обычной жизни. Так, профессор Зеленберг сопоставил влияние сожаления и огорчения на клиентов интернет-провайдеров. Его команда обнаружила, что люди, сожалевшие о своем выборе провайдера, обычно меняли его на другого — а те, кого он заставил испытать разочарование, как правило, оставались его клиентами, хотя и не были удовлетворены услугами. Они всем рассказывали, какой он плохой, и постоянно писали жалобы — но к другому провайдеру не переходили.

То есть, чтобы удержать клиентов, их нужно огорчать?

В некотором смысле такая стратегия эффективна. Если компания знает, что ей придется разочаровать некоторых своих клиентов, нужно постараться, чтобы они испытали не сожаление, а огорчение. Конечно, они начнут жаловаться — и это может серьезно подмочить репутацию компании, но потребительское поведение не изменят, а поставщик таким образом получит второй шанс. Кстати, это лишь один пример влияния указанных эмоций — оно может распространяться и на управление людьми и даже на переговоры.

В нашем журнале опубликован целый ряд статей о том, что для мотивации важны ощущение счастья и позитивность. По-вашему выходит, что эти эмоции переоценены?

Все зависит от ситуации. Наше исследование подтверждает ранее известный факт: многие отрицательные эмоции — стыд, вина и зависть — могут играть и положительную роль. Например, в ситуации переговорного процесса может выиграть тот, кто даст волю гневу — а положительный настрой не всегда приводит к лучшим решениям. Но я не буду утверждать, что всем стоит срочно впасть в негатив. Положительные эмоции очень важны в жизни человека, ведь они влияют далеко не только на продуктивность! Однако нам не стоит постоянно находиться в состоянии блаженства.

Как вы разовьете свои исследования в дальнейшем?

Я полагаю, что в отрицательных эмоциях можно еще много чего накопать — больше, чем в положительных, — так что я сосредоточусь на них. Мне очень хочется высветить эмоциональные различия между типами экономических игр: ведь они воспроизводят самые разные ситуации и особенности общения. В частности, когда мы проверяли фактор сожаления и огорчения в экономической игре «Ультиматум», очень индивидуалистичной и не предполагающей сотрудничества, то обнаружили, что, испытав сожаление, люди более склонны взаимодействовать с другими — по сути, это противоречит тому, что вышло в экспериментах про доверие.

Меня это интервью не разочаровало. Я не жалею, что провел его.

Я верю, что читатели тоже не пожалеют, что его прочли.