читайте также

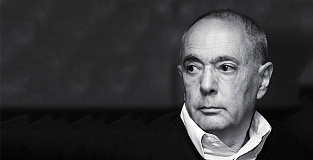

Герхард Тевс, профессор экономики Российской экономической школы (позиция поддерживается АО «РНГ»), рассказывает о механизмах, делающих богатые ресурсами страны более подверженными экономическим проблемам, коррупции и насилию.

HBR Россия: Экономисты стали говорить о «ресурсном проклятии» с конца XX века. Что они имели в виду тогда и что под этим подразумевается сейчас?

Герхард Тевс: Статья, в которой это понятие употреблено впервые, была написана Джеффри Саксом и Эндрю Уорнером в 1995 году и опубликована с некоторыми изменениями в 2001-м. Их основная идея (и об этом и было их исследование), если говорить простым языком, сводилась к тому, что страны, обладающие большими запасами природных ресурсов, в долгосрочной перспективе показывают более низкие темпы роста. Это базовая мысль, которая кроется за понятием «ресурсного проклятия».

20 лет после появления статьи Сакса и Уорнера этой темой занимались многие экономисты и политологи. И на сегодняшний день консенсус заключается в том, что идея Сакса и Уорнера не верна. Богатые природными ресурсами страны в среднем растут примерно теми же темпами, что и страны без больших запасов природных ресурсов. Само по себе это не может не удивлять, ведь если у государства много алмазов, золота или нефти, это богатство должно двигать экономику вперед.

Вы сказали «в среднем»...

Реальность такова, что отдельные страны, обладающие большими запасами алмазов, золота или нефти, живут просто прекрасно и демонстрируют очень высокие экономические показатели. Однако есть богатые природными ресурсами государства, которые фактически провалились в своей экономической политике. Классические примеры государств, богатых нефтью и находящихся на разных полюсах экономического развития, — это богатая Норвегия с одной стороны и отнюдь не процветающие Ливия или Нигерия — с другой.

Почему же так происходит?

Можно условно говорить о двух типах причин. Первые я бы назвал экономическими, вторые — политическими. Экономический фактор, который заметили с самого начала и о котором много говорили, — это так называемая голландская болезнь. Ее суть заключается в том, что, если государство получает сырьевые доходы и тратит их на внутреннем рынке, то занятость в сырьевых и в сервисных компаниях, обслуживающих сырьевые отрасли, в смысле заработка, становится привлекательнее по сравнению с обрабатывающим сектором. По мнению экономистов, в долгосрочной перспективе для развития страны очень важно иметь сильную обрабатывающую промышленность. Голландская же болезнь (впервые она была отмечена в Нидерландах) возникает именно тогда, когда в этом секторе упадок, в том числе отток рабочей силы. Это, пожалуй, самая известная из всех ловушек неоптимальной ресурсной экономики.

Однако, по моему мнению, у нас нет достаточных доказательств того, что именно она является главной причиной печальных показателей экономического развития богатых природными ресурсами стран. В той или иной степени голландская болезнь наблюдается в Австралии, Канаде, Нидерландах — странах с высоким уровнем ВВП на душу населения. Да, голландская болезнь может оказывать негативное влияние на обрабатывающую промышленность и долгосрочный экономический рост, но она не определяющая.

Так что же замедляет рост?

На мой взгляд, гораздо более важными являются политические факторы. Их несколько. Самые известные — это высокий уровень коррупции в богатых природными ресурсами странах, высокая интенсивность различных конфликтов, уровень преступности и проникновение криминала во властные структуры. Кроме того, наличие природных ресурсов в стране снижает вероятность установления в ней демократии. Мы видим, что если в богатом природными ресурсами государстве есть негативные проявления такого рода, то именно из-за них оно становится государством-неудачником, показывающим очень слабые или отрицательные экономические показатели.

Есть известнейший фильм «Нефть», название которого в оригинале звучит как «There will be blood» («Будет кровь»). Почему нефть ассоциируется с насилием?

Как я сказал, одним из политических — и наиболее важных — факторов является высокая интенсивность конфликтов и насилия. Условно, мы можем говорить о двух типах конфликтов. Да, фильм «Нефть» с Дэниелом Дэй-Льюисом очень хорошо отражает один из них. Мои американские коллеги даже написали статью под названием «There will be blood», в которой на примере Соединенных Штатов проанализировали уровень преступности в штатах, богатых природными ресурсами, в период сланцевого бума в США, который начался с 2005 года. И они действительно обнаружили рост преступности и объяснили его тем, что в нефтяную лихорадку (как и в любую другую лихорадку в истории человечества, например, в золотую) в наибольшей мере вовлекаются молодые и не самые образованные мужчины. А если вы соберете в одном месте большое количество молодых и необразованных людей, они, скорее всего, начнут творить какие-то не очень-то хорошие вещи, особенно на фоне высоких заработков и доступного алкоголя.

Насколько обладание ресурсами коррелирует с крупными вооруженными конфликтами?

Более ранние исследования, и их довольно много, изучают причины, по которым вооруженные конфликты и перевороты чаще случаются в богатых природными ресурсами странах. Одна из недавних статей на эту тему называется «The mine is mine» («Эта шахта моя»). На примере Африки исследователи описывают механизм возникновения таких войн. Вкратце он выглядит так. В стране, богатой природными ресурсами, лидер группировки может сказать своим людям: «Если вы захватите эти шахты или скважины, мы получим много нефти (или золота, или алмазов) и сможем это продавать. Тогда у вас будет очень много денег». Ему легко будет убедить людей, что он сможет заплатить им за получение контроля над этими ресурсами, ведь доходы от них откроются довольно быстро. Когда люди видят конкретную цель, они охотнее соглашаются взяться за оружие.

Если же перспектива легкого обогащения не просматривается, то призывы к завоеваниям гораздо менее убедительны. Если лидер обещает, что построит мощную экономику, ВВП станет расти и он лет через 20 соберет много налогов и сможет заплатить комбатантам за то, что они пойдут убивать сегодня, вряд ли кто-то откликнется. Звучит гораздо менее заманчиво, и такая мотивация, скорее всего, не сработает.

По мнению большинства экономистов, конфликты чаще наблюдаются в странах и сообществах, богатых природными ресурсами, потому что война — очень дорогостоящее мероприятие. Лидеру легче пойти на него и убедить людей, что завоевание ресурса сулит большую прибыль.

Кажется, что богатые ресурсами государства более склонны к разделению на части, что, например, случилось в Южном Судане?

Причины такого развития событий очень близки к тому, о чем я только что говорил. Если ресурс какой-либо страны (в случае Судана это нефть) расположен в отдельном регионе, который при этом еще и отличается этническим составом населения или исторически обособлен, то выгоды отделения региона от остальной страны могут породить сепаратизм. ВВП на душу населения в отделившейся части будет выше, власти смогут больше платить армии и силовым структурам, чтобы те их хорошо защищали. Так что да, вероятность разделения страны на части из-за природных ресурсов повышается. Таких примеров достаточно. Судан — один из недавних. Я, кстати, думаю, что нефть была одной из важных причин, по которым шотландцы хотели обособиться от Англии: месторождения нефти находятся в Шотландии, а доходы шли в основном в Лондон. То есть с проблемой нефтяного сепаратизма сталкиваются как развивающиеся, так и развитые страны.

Как ресурсное богатство страны влияет на уровень коррупции и как можно его снизить?

Эта тема очень хорошо представлена в литературе, посвященной ресурсному проклятию. Ученые активно занимаются вопросом, как исправить негативные политические последствия наличия у государства больших запасов природных ресурсов. Однако, если честно, я не знаю исследования, которое бы решало эту проблему. Иначе, наверное, у нас уже был бы действующий механизм ее преодоления.

Проблема с политическими факторами, включая коррупцию и отсутствие демократии, по моему мнению — и вы вполне можете его не разделять, — связана с тем, что если в стране есть природные ресурсы, то людям, находящимся во власти, гораздо проще обогатиться. В таких условиях стремящиеся к власти люди далеко не всегда руководствуются соображениями общего блага.

Давайте посмотрим, что происходит в стране с работающими институтами и механизмами. Ее лидеру нужно собирать налоги, чтобы работал государственный механизм, предоставлялись общественные блага и чтобы он мог платить зарплату себе и чиновникам. Если он хочет, чтобы эта зарплата была высокой, он будет стараться дать народу хорошее образование, обеспечить ему качественное здравоохранение и в целом сделать его счастливым. Такой народ создаст большой ВВП и большую добавленную стоимость, которые, в свою очередь, можно будет облагать налогами: подоходный налог, налог на прибыль и т. д. И на эти налоги можно строить государство и платить себе и администрации хорошую зарплату.

Народ, который платит государству налоги, требует отчета: он хочет видеть, на что идут его деньги. Это создает общество, в котором лидер отвечает за свою работу и свои решения.

В богатой природными ресурсами стране власть получает деньги не за счет высоких налогов, а от торговли сырьем. В принципе, ей не нужно образованное население. Общество не требует от власти подотчетности, потому что оно слишком далеко от этого ресурса, и может даже не знать, сколько доходов от него получает государство. Народ перестает спрашивать с властей, а они продолжают строить полицейское государство за счет торговли. И если общество вдруг решает спросить с такого государства, у власти уже есть достаточные средства, чтобы противостоять желанию народа, запугать его и заглушить его вопросы. В Саудовской Аравии, да и практически в любом авторитарном государстве, мы видим влияние природных ресурсов на гражданские свободы. Используя сырьевые доходы, власть может добиться того, что граждане будут оставаться дома, а не пойдут на протесты.

Есть ли способ помешать этому или предотвратить такой сценарий?

По моему мнению, единственный способ избежать всех этих проблем — это решение других народов и демократических стран отказаться от приобретения природных ресурсов у таких режимов, чтобы не давать им притока денег, а также помогать им строить демократическое общество, в котором власть будет подотчетна народу. В этом контексте надо сказать, что в современном мире добыча природных ресурсов требует довольно сложных технологий, которых, как правило, нет у стран, обладающих природными ресурсами. Ограничивая доступ к таким технологиям, страны могут сдерживать добычу ресурсов и получение доходов от их продажи, что косвенно стимулирует развитие общества и его связи с государством.

Если говорить о сегодняшней ситуации в России, то вводимые Западом санкции — это совсем другое. Уход из страны компаний, ресторанов McDonald's, кофеен Starbucks, как и закрытие авиасообщения, вовсе не решает задачу перераспределения, так как бьет только по обычным людям, которые теряют доступ к уже привычным продуктам и услугам.

Народ не только теряет доступ к привычным благам, но и становится намного беднее из-за санкций. Если Запад ограничит импорт энергоносителей, что будет с бюджетниками, с российским образованием и здравоохранением?

Я не настолько хорошо знаю структуру российского бюджета, чтобы точно ответить на этот вопрос. Примерно 40% доходов стране дает экспорт нефти. Много ли из них достается врачам и учителям, я не знаю, известно, однако, что даже во время пандемии правительство умудрялось пополнять резервы, хотя, по моему мнению, нужно было больше тратить, чтобы поддерживать население. Отказ Запада от импорта российской нефти ограничит возможность государства тратить деньги на социальные нужды, но еще сильнее он ограничит способность государства содержать армию и полицию.

Есть ли исторические примеры того, как богатые природными ресурсами авторитарные страны проходили демократическую трансформацию?

Классический пример хорошего государства, у которого есть большие запасы природных ресурсов, — это Норвегия. Но эта страна уже к моменту обнаружения своих нефтяных месторождений имела сформировавшуюся демократическую систему.

Мой любимый пример такой трансформации — Ботсвана. Она получила независимость от ЮАР в середине прошлого века, и ей очень повезло, потому что в тот период королем этой страны был человек, которого среди экономистов принято называть диктатором-благодетелем. Это был образованный, достойный человек, который серьезно заботился о своем народе. Он использовал доходы от продажи алмазов на то, чтобы сделать лучше жизнь граждан через инвестиции в инфраструктуру, здравоохранение, образование. И сегодня ВВП Ботсваны на душу населения, если я не ошибаюсь, примерно в два раза выше, чем в Беларуси.

То есть в целом демократическая трансформация возможна, но, если режим авторитарный, развитие и функционирование общества очень сильно зависят от личности лидера государства. Если это достойный человек, проводящий правильную политику, страна может показывать чрезвычайно хорошие результаты, если нет — может фактически деградировать.

Почему ресурсное проклятие чаще всего связывают с нефтью? Есть ли примеры других природных ресурсов, которые приводили страны к похожим последствиям?

Общий ответ будет таким: если у государства есть ископаемый природный ресурс, которым оно может пользоваться без того, чтобы согласовывать добычу с народом и быть подотчетным обществу, оно может сталкиваться с ресурсным проклятием. То есть это относится к углю, самым разным металлам, алмазам. Ресурсное проклятие в последние 15 лет наблюдается в Монголии, где очень высокий уровень коррупции. Демократическая Республика Конго богата самыми разными минералами и сталкивается с многочисленными конфликтами и высоким уровнем коррупции.

Но нефть является тем природным ресурсом, который чаще всего ассоциируется с ресурсным проклятием. И на это есть две причины. Во-первых, разница между доходом (от продажи на рынке) и издержками (на добычу) на единицу у нефти самая высокая. Нефть — необыкновенно выгодный ресурс, особенно когда речь идет о крупных месторождениях, как, например, в Саудовской Аравии или России. Вы пробурили скважину и дальше получаете нефть практически без каких-либо дополнительных вложений. Иногда на протяжении 30 лет она просто бьет из-под земли под давлением.

С горнорудным производством, с углем ситуация несколько иная. Чтобы вести его добычу, нужны техника и оборудование, а это постоянные расходы. Нефть является очень привлекательным ресурсом, ведь как только вы получили к ней доступ, вам больше ничего не надо делать.

Вторая причина в том, что сложно убедить остальной мир сократить закупки нефти у государств, которые плохо относятся к своему населению. Вокруг другого природного ресурса — алмазов — примерно 20 лет назад велись похожие дискуссии в отношении Сьерра-Леоне (так называемые кровавые алмазы). Однако проблема в том, что убедить людей не покупать кольцо с бриллиантом можно, а убедить их не пользоваться автомобилем или самолетом, пожалуй, невозможно. Нефть и другие углеводороды сегодня являются фундаментальным ресурсом для жизни современного общества. Так что для потребителей наложить санкции на режим, который продает им нефть или газ, очень сложно, потому что это будет стоить экономике очень дорого. И канцлер Германии уже говорит о проблеме для экономики из-за отказа от «Северного потока-2».

В итоге наложить санкции на производителей алмазов гораздо проще, чем на производителей энергоносителей, и потому нефть является основным источником ресурсного проклятия.

Я читала, что стоимость добычи нефти в последние годы выросла в три раза. Может быть, ваш аргумент, что она является самым выгодным ресурсом, уже не вполне корректный?

Когда стоимость добычи нефти вдруг растет, это зачастую является следствием резкого повышения цены нефти на рынке. Почему? На планете ограниченное число нефтяных вышек. Если цена на рынке растет, бурить новые скважины становится выгодно, и все мировые нефтегазовые компании — BP, Chevron, Exxon Mobil, «Роснефть» — стараются быстро открыть вышки. Сервисные компании, которые занимаются бурением и установкой новых вышек, начинают просить больше денег за свою работу, но через 2—3 года новые скважины начинают добывать сырье и цены падают — на рынке увеличивается предложение.

Так что в краткосрочной перспективе удорожание добычи будет иметь последствия. Но со временем развитие технологий, введение новых скважин приведет к снижению цен на рынке.

Борьба с изменением климата и сокращение выбросов парниковых газов могут привести к тому, что ресурсное проклятие исчезнет?

Короткий ответ — да. Страны должны были заниматься проблемой изменения климата, но сейчас заняты другими делами — политическими.

Переход на возобновляемые источники энергии станет как бы автоматической санкцией против тех стран, которые живут за счет добычи природных ресурсов и не дают своим народам получать выгоду от продажи этих ресурсов. Сегодня эта тема широко обсуждается в ЕС. Отказ от углеводородов приведет к падению спроса на них и к проблемам у их поставщиков.

Однако «зеленая энергетика» расходует много редких и ценных металлов, и спрос на них сегодня растет очень быстро. Зачастую эти ресурсы добывают в далеко не демократических развивающихся странах. В такой ситуации история может повториться, но уже с другим ресурсом?

Это очень хороший вопрос, и я не знаю на него ответа. Демократические экономики часто зависят от природных ресурсов стран, в которых власть не подотчетна обществу. В таких ситуациях нам придется вести сложные переговоры и взвешивать все за и против. Если мы хотим, чтобы у народа в стране, обладающей дефицитным ресурсом, был шанс на демократию, остальной мир должен быть готовым заплатить более высокую цену и сократить потребление природных ресурсов, находящихся у недемократических режимов. Другого способа решения проблемы я не вижу.

Давайте поговорим не о минеральных ресурсах, а о пресной воде, древесине, хлопке и пахотной земле. Могут ли они стать источником ресурсного проклятия? Они тоже вызывают конфликты?

Да, дефицит любого товара или ресурса может приводить к насилию. Нехватка питьевой воды, например, закончится столкновением людей за право ее получить. Но поскольку выгода от таких ресурсов (разница между затратами на их получение и доходами от продажи) гораздо ниже, чем у нефти, то в целом будет гораздо меньше соблазнов формировать авторитарный режим вокруг этих ресурсов. Возьмем сельское хозяйство. Оно требует большого количества рабочей силы, которая должна создавать продукцию и добавленную стоимость. А люди должны быть образованными и здоровыми, в целом жить благополучно, чтобы иметь высокую производительность.

Вокруг природных ресурсов, в частности нефти, часто ведутся экономические войны. Мы видели нефтяное эмбарго в отношении Ирана и Венесуэлы. США сейчас готовы простить Венесуэлу за то, что там случилось, чтобы наказать Россию. Торговые войны никогда не кончатся?

До недавнего времени я использовал Венесуэлу как самый яркий пример ресурсного проклятия. Теперь я не знаю, какой пример будет самым ярким через год.

В целом экономисты очень позитивно смотрят на торговлю, все согласны, что ограничения наносят вред обеим сторонам. Но иногда возникает вопрос: кому достается выгода от торговли? Если ее получают не широкие слои населения, а экономическая и политическая элита, то чтобы повлиять на принятие решений этой элитой, тогда, как я уже говорил, контрагенты устанавливают торговые барьеры, которые способны лишить элиту выгоды от торговли.

Я абсолютно уверен, что две демократические страны практически никогда не начнут экономическую войну между собой (и с еще более низкой вероятностью они начнут обычную войну). Мне кажется, в истории нет ни одного такого примера. Это логично: война очень затратное мероприятие и приводит к большим потерям, так что никто не хочет этого. То же самое относится и к экономическим войнам. Они не случались бы, если бы государства распределяли выгоды от торговли более или менее справедливо и поровну. Сейчас я могу предположить, что торговые барьеры будут использоваться и дальше.

Если сравнивать нефть и цветные металлы, почему ресурсное проклятие гораздо реже связывают с последними?

Можно было бы сказать, что цветные металлы в чем-то похожи на алмазы. Но эти металлы (в отличие от алмазов) — часто необходимый ресурс в экономике. Тем временем прибыли в этом секторе гораздо ниже, так что правительство будет больше зависеть от получаемых налогов, чем государство, живущее на доходы от нефти. Также, как я говорил выше, для добычи цветных металлов нужны гораздо большие вложения, чем для добычи нефти (технологии, оборудование, машины). Их нельзя просто высасывать из-под земли 30 лет кряду, не делая крупных инвестиций.

В книге «Blood Oil: Tyrants, Violence, and the Rules that Run the World» Лейф Венар, профессор права в Королевском колледже Лондона, обсуждает проблему того, что демократии покупают нефть у авторитарных режимов и тем самым поддерживают их. В самом начале книги он вспоминает Уинстона Черчилля, который был высокофункциональным алкоголиком и в конце жизни сказал: «Я получил от алкоголя больше, чем он забрал у меня». Сильный человек может пить много, но при этом действовать умно и решительно. Но некоторые люди не такие сильные, и если они потребляют слишком много алкоголя, они срываются. То же самое относится и к нефти: странам с сильными институтами и сильным гражданским обществом нефть может принести благо. Но странам со слабыми институтами она может нанести много вреда.