читайте также

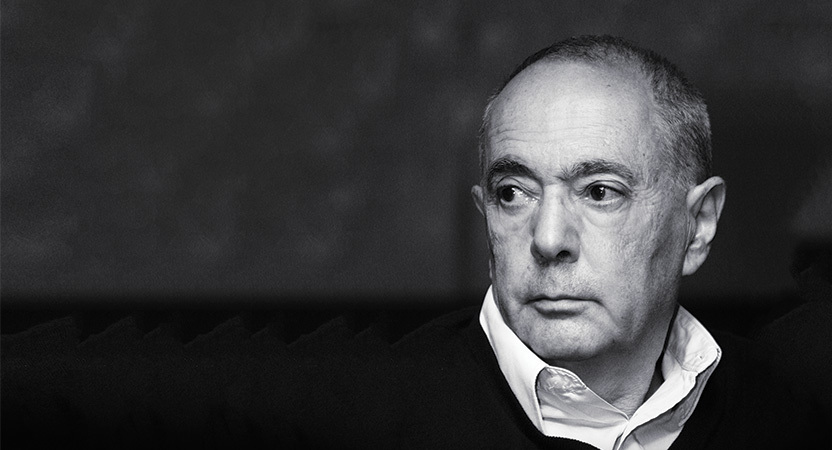

О своей жизни в поэзии Анатолий Найман говорит словами Анны Ахматовой: «Я на этом деле полвека сижу». Друг Ахматовой, Бродского и Довлатова, Найман пишет воспоминания о знаменитых современниках, эссе, художественную прозу. Его «Рассказы об Анне Ахматовой» считаются образцом мемуарного жанра.

HBR — Россия: Что такое поэзия, с вашей точки зрения?

Найман: Это почти необъяснимое искусство. Она занимается тем, что неподвластно другим видам искусства, — переносом, перемещением смысла. У нее нет утилитарного значения, но она великолепно сбивает с толку.

Поэзия — это еще и средство постижения вещей, иным образом не постигаемых. Она помогает немного, на миллиметр, заглянуть за пределы этого мира. Когда сознание каким-то образом ухватывает свидетельство не только этого света, но и того — это заслуга поэзии. Ни одно из средств постижения мира: религия, наука, философия — не может открыть нам вещи так, как их открывает поэзия. Цветаева писала: «Поэт — издалека заводит речь. Поэта — далеко заводит речь». Она знала, о чем говорит. Далеко — не только от того, с чего эта речь началась, а и с уходом в области, которые нельзя было предположить поначалу.

Если речь в состоянии сама завести куда-то поэта, то как можно описать отношения между поэтом и языком?

Язык — нечто совершенно особое среди категорий нашей реальности. Это некое существо и некая стихия. Сплошь и рядом он за нас говорит — и может, как нам кажется, случайно до чего-то договориться, доболтаться. Мы даже не осознаем, как это происходит, не понимаем механизма.

Есть сравнение: язык — это конь, поэт — всадник. Кто приходит к финишу первым, кто покоряет дистанцию: конь или всадник? Однозначного ответа нет. Поэт каким-то образом поводьями поводит, но язык самостоятельно участвует в гонке.

Какова роль рифмы в этой гонке?

Рифма — это не случайность и даже не инструмент. Она отсылает слушателя, читателя к смыслу, не включенному в стихотворение, к тому, о чем не говорится напрямую.

У Блока есть рифма «парус — стеклярус»:

О, красный парус

В зеленой дали!

Черный стеклярус

На темной шали!

Тут все объяснимо, логично и понятно. Но в то же время рифма рождает некий образ, не описанный словами: дамы со стеклярусом, прогулки под парусом. Мы не отдаем себе в этом отчета.

Если язык поэзии — самостоятельная и сложная материя, можно ли говорить об адекватном переводе стихов?

Поэзия существует только на родном языке. Она непереводима.

Есть категория людей, про которых говорят: «Он в совершенстве владеет иностранным языком». Но какой-нибудь англичанин, который в совершенстве знает русский, все равно не сможет почувствовать разницы между «белеет парус одинокий» и «белеет одинокий парус». А мы знаем, что это не одно и то же. Дело не в редкостности, трудности подыскания рифмы («одинокий» легко срифмовать, а «парус» — нет). Разница — на уровне чувств, восприятия. Так что все, даже самые замечательные переводы, в лучшем случае — «скульптура поэзии».

К сожалению, сейчас, когда ведут разговоры о поэзии и переводе (правда, чем дольше я живу, тем реже ведутся такие разговоры), обсуждают в основном смысл. Говорят о значении строчки, а не о том, почему она на нас действует.

Если бы вы хотели проиллюстрировать понятия «поэт» и «поэзия», кого и что вы бы привели в пример?

Этот вопрос ограничивает нас русской поэзией. А у нас с поэтом все ясно — это Пушкин. А стихотворение:

Ветер по морю гуляет

И кораблик подгоняет;

Он бежит себе в волнах

На раздутых парусах.

Чем поэзия отличается от прозы? Насколько я понимаю, вы ставите поэзию значительно выше.

Так получается. Хотя бы потому, что стихи рождаются редко: месяц проходит, два — а потом появляется стихотворение. А проза — сел, три страницы написал и пошел гулять. Конечно, это тоже искусство, но оно приемлет «усредненность»: можно написать хорошо, а можно, если того требует контекст произведения, послабее. К тому же по прозаическому тексту всегда можно пройтись, подредактировать его.

А по поэтическому нельзя?

Поэзию переделывать не надо. Я не люблю поздние переделки — да и никто не любит. Хотя бывает иногда, что чувствуешь некоторое неблагополучие в строчке. А потом, через две недели, через год, откуда-то прилетает нужное слово. Буквально одно. И ты понимаешь: оно!

Как вы пишете стихи — есть ли в этом доля труда или это чистое озарение?

Сошлюсь на Ахматову. Она говорила: когда пишешь собственные стихи, рифмы просто слетаются на конец пера, а когда переводишь — это тяжелая работа.

Я считаю, неслучайно в русском языке практически бесконечное число рифм. Даже если и конечное, то на братию поэтов точно хватит. Когда пишешь стихи, вначале возникает облачко, в котором различаются какие-то слова и общий ритм. Ты не знаешь, куда они ведут. Потом, после первого четверостишья, второго, они выгоняют тебя на какую-то тропинку. Ты можешь идти по ней, можешь даже свернуть с нее, но ты помнишь, что она проходит рядом. Эта тропинка — ось стихотворения, на которую «слетаются» возникающие у тебя строчки.

Когда вы начинаете писать стихотворение, вы не знаете, о чем оно будет? Вы просто отталкиваетесь от слов, которые видите?

Я отталкиваюсь от слов, которые как будто уже где-то есть, и мне надо их просто услышать или разглядеть.

То есть поэт — это проводник?

Да. Но надо понимать, что мы говорим о лирической поэзии. Эпос — это нечто другое, там поэзия — это труд, подбор слов.

Как и когда у вас появился интерес к поэзии?

У мамы всегда были блокноты стихов — она переписывала их от руки. Отец, возможно, сам писал стихи — он об этом никогда не говорил, но намеки были. Во времена моей юности казалось, что стихи пишут все. Это было «вещество», в котором мы жили.

Очень много в этом смысле для меня значила Ахматова. Она — самое острое, что было в моей жизни. Ахматова ничему меня не учила — просто присутствовала. Этого было более чем достаточно.

Писать я начал в 18 лет. Сначала это было что-то дачное, по-видимому, подражательное. Но уже тогда я осознал, что к этому делу принадлежу. А дальше моя планида была счастливая. Вообще я убежден, что стихи надо писать, когда тебе от 19 до 27 лет. Позже — только если ты мудрец, как Гете, и хочешь что-то сообщить миру в 80 лет.

Почему такое ограничение по возрасту?

Потому что я считаю — не считаю, а знаю! — что жизнь и есть между 19 и 27 годами. Остальное — пастиш, нечто вторичное, в лучшем (или в худшем) случае — осмысление прожитого. Но смысл жизни — в самой жизни и больше ни в чем. У меня был интересный, яркий период, когда я несколько лет в 1990-е преподавал в университетах за границей: в Штатах, год в Оксфорде, в Италии. Но разве это была жизнь? Я просто распоряжался тем, что когда-то получил: знанием предмета (русской поэзии, литературы) и английского языка.

И все же почему после 27 — не жизнь?

Отвечу вам своим стихотворением.

Красота — была, красота — была.

Красота в переводе на мой

означает «была». И сожгло дотла.

Ноль без палочки. И не ной.

Пепел шелком лег, и дымок взвился,

и на кукольном лбу зола.

Красота — была, вот и правда вся,

как глагол в прошедшем на -ла.

Только юность — цель, только юность — дар,

остальное — бурьян-былье.

А она — разбой и потом пожар,

и до смерти помнишь ее.

А что вся цветной витраж и пуста,

так и жизнь ни добра, ни зла,

ни кола, ни двора. А она — красота.

Красота. Что значит — была.

И все же возраст должен давать человеку какие-то преимущества.

В жизни в какой-то момент приходится выбирать движение к гибели или покорность. Мы по большей части инстинктивно выбираем покорность. Мало кто, как Рембо, Пушкин или Лермонтов, выбирает движение к гибели. Когда мы голосуем за покорность, что-то нам подсказывает: старость — это хорошо, в старости мы меньше должны. Я — человек долга. Это никогда не приносило мне никаких выгод. И вот лет десять назад я понял, что никому ничего не должен. Я не должен писать стихи в «своей манере», не должен пользоваться «своими приемами и образами». Все, что надо, я уже написал и теперь могу принимать и транслировать какие-то сигналы, совершенно не заботясь об эффекте, который произведут мои стихи, и о том, что о них скажут люди (например, что я хам или в них ничего не понятно).

Раньше вы заботились об эффекте?

Я не стремился к тому, чтобы стихотворение понравилось. Но я милостиво относился к возможному читателю. Думал: «Да, здесь трогательно получилось, здесь славно сказано». А сейчас наступила свобода, которая совершенно меня раскрепостила.

В советское время, особенно в конце 1950-х, когда вы начинали писать, был серьезный всплеск интереса к поэзии. Не было ли это попыткой бегства от действительности или, наоборот, борьбы с ней?

Нет. Просто была привычка. Со времен, скажем, Сумарокова, Ломоносова, Державина поэзия имела большое значение. Она развивалась и привела к Пушкину, затем пошла немного на спад: золотой век поэзии сменился серебряным. Но все равно это был цельный поток — 250 лет поэзия интенсивно развивалась.

В конце 1920-х — начале 1930-х было мощное явление — ОБЭРИУты. К началу 1940-х их почти всех стерли с лица земли — выжил (в лагере) только Заболоцкий. Но их заряд дошел до нас, до конца 1950-х. Еще сильнее был заряд Серебряного века, непосредственно из 1910-х годов. Оставалась какая-то связь: место для нас было подготовлено. Помните: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит»? Пока хоть один пиит был жив, заряд поэзии не мог никуда пропасть, он просто ждал своего часа.

А что происходит с поэзией сейчас?

Я не понимаю, почему что-то сегодня считается хорошей поэзией, что-то плохой. Не вполне различаю. Есть замечательные поэты, но это ничего не меняет, интерес к поэзии пропал. Если одновременно в разных местах будут выступать поэт и рэпер, на рэп придет в сотни раз больше людей. Рэп — это тоже стихи; я не возражаю против рэпа. Но это не Байрон — это что-то другое.

Почему произошел этот спад?

У меня был приятель, который на все отвечал: «Потому что врут кругом». Что-то в этом роде отвечу и я. Настоящая поэзия не может быть подлой. А так как все вокруг подлело, то и поэзия в массе своей не осталась в стороне. Я использую слово «подлый» в старом смысле — «низкий», «чернь». Поэзия вывернулась наизнанку.

Что происходит в последние годы? У меня нет личных претензий к нынешнему времени, кроме одного: все силы брошены на политизирование мозгов. Интерес вызывает, что Собчак сказала Навальному, а не что Ахматова сказала Пастернаку. Не потому, что Ахматовой и Пастернака нет, а потому, что это никого не волнует. Власть хочет, чтобы люди были политизированными. А уж как ими управлять, она знает, у нее есть приемы. В результате мы многое потеряли.

Как бы вы в целом охарактеризовали нынешнее время?

Я не могу не думать про то, что приближаюсь к моменту, когда время кончится. Но останется огромное пространство, про которое я мало чего знаю. Я сейчас думаю по большей части об этом — о чем-то пространственном, к человеку не имеющем отношения. Так что не могу сказать, что на меня что-то сейчас производит сильное впечатление.

Я жил в ужасные времена — жил относительно благополучно. И всегда у каждого было свое место. У кагебешника было место в КГБ. И мы знали, что такое кагебешник. А что кагебешник может стать президентом, нам в голову не приходило. Сейчас время характеризуется именно этим. Вся мудрость, которая на нас выливается, — это мудрость КГБ. «Книга джунглей» — от начала до конца.

В Великобритании есть придворные поэты, или, как их называют, поэты-лауреаты. Как вы считаете, нужна ли такая должность нам?

Мне нравится, чтобы было как в Англии.

Кого бы вы выдвинули на эту должность?

Бродского. Авторитет; идеи; незаинтересованность в личной выгоде.

А в наше время?

Тех, кого я уважаю, я не выдвинул бы из уважения.

Могли бы вы примерить эту должность на себя?

Я считаю, что мне повезло. Я никогда никуда не лез. Знаю, что про меня говорили: «Все человеку шло навстречу, чего мог добиться — от всего отказался». Это не совсем так. Я отказался от того, что, может быть, и так бы у меня не получилось. Но в тех, у кого получилось, была какая-то вымышленность. У Бродского ее было меньше всего: он за все расплачивался по-честному. Посмотрите, сколько людей, про которых говорили: «Он первый поэт», на самом деле ничего не стоили. Я всегда думал так: «Я что, спортсмен, что ли, чтобы на стадионе выступать?»

Смотришь на жизнь поэтов, и кажется, что она полна конфликтов: дуэли, стычки, драки. То ли дело художники — у них все тихо и спокойно. Это обманчивое впечатление?

Никто себя так подло не вел во время большевистского террора, как писатели, члены союза писателей. Сажали и художников, но писать письмо Ежову, как Владимир Ставский, чтобы тот ликвидировал Мандельштама, — до такого не доходило. Может быть, это и правильное наблюдение.

Вы сказали, что Анна Андреевна Ахматова — самое острое, что было в вашей жизни. Если бы вы могли сейчас поговорить с ней, что бы вы у нее спросили?

Дам вам разочаровывающий ответ. Когда она умерла, действительно оказалось, что я не успел задать ей много вопросов. «Как же так, я не спросил про это или про то. А ведь и времени было полно, и говорили не бог весть о чем». А потом вдруг понял, что все, что надо было, я спросил. А может, и не спросил, — а она ответила.

Со смерти Ахматовой в моей жизни пунктиром проходит понимание того, что я когда-то слышал и не понял или понял не так. Мне многое открылось из того, что она знала, а я у нее не спрашивал.

Я считаю, главное в жизни — не события и не знания, а впечатления. В знаниях есть нечто мертвое, они превращают нас в свою жертву. Я не ценю знания. А впечатления — живые, мы в них участвуем — значит, живем. Какие-то, казалось бы, важные события могут не произвести на нас никакого впечатления, а малозначительные — остаться в памяти навсегда. В общении с Ахматовой была избыточность впечатлений — разумеется, исходившая от нее. Вообще, если подумать, ситуация, при которой собеседником могла быть Ахматова, кажется несколько экзотичной.